Yo soy Juan Atampam, Blas Llaguarcos, Bernabé Ladña,

Andrés Chabla, Isidro Guamacela, Pablo Pumacari,

Marcos Lema, Gaspar Tomayco, Sebastián Caxicondor.

Nací y agonicé en Chorlaví, Chamanal, Tanlagua,

Nieblí. Si, mucho agonicé en Chisingue,

Naxiche, Gambayna, Paolo, Cotopilaló.

Sudor de sangre tuve en Caxají, Quinchiriná,

en Cicapla, Licto y Conrogal.

Padecí todo el Cristo de mi raza en Tixán en Saucay,

en Molleturo, en Cojitambo, en Tovavela y Zhoray.

Añadí así más blancura y dolor a la Cruz que trajeron mis verdugos.

A mí tam. A José Vacacela tam.

A Lucas Chaca tam. A Roque Caxicondor, tam.

En plaza Pomasqui y en rueda de otros naturales,

nos trasquilaron hasta el frío la cabeza.

Oh, Pachacámac, Señor del Universo,

nunca sentimos más helada tu sonrisa,

y al páramo subimos desnudos de cabeza,

a coronarnos, llorando con tu sol.

A Melchor Pumaluisa, hijo de Guápulo,

en medio patio de hacienda, con cuchillo de abrir chanchos

cortáronle testes.

Y, pateándole, a caminar delante

de nuestros ojos llenos de lágrimas.

Echaba, a golpes, chorro en ristre de sangre.

Cayó de bruces en la flor de su cuerpo.

Oh, Pachacámac, Señor del Infinito,

Tú, que manchas el Sol entre los muertos...

Y vuestro Teniente y Justicia Mayor,

José de Uribe: "Te ordeno." Y yo,

con los otros indios, llevámosle a todo pedir,

de casa en casa, para sus paseos, en hamaca.

Mientras mujeres nuestras, con hijas, mitayas,

a barrer, a carmenar, a texer, a escardar,

a hilar, a lamer platos de barro —nuestra hechura—.

Y a yacer con Viracochas

nuestras flores de dos muslos,

para traer al mestizo y verdugo venidero.

Sin paga, sin maíz, sin runa-mora,

ya sin hambre de puro no comer;

sólo calavera, llorando granizo viejo por mejillas,

llegué trayendo frutos de la yunga

a cuatro semanas de ayuno.

Recibiéronme: Mi hija partida en dos por Alférez Quintanilla.

Mujer, de conviviente de él. Dos hijos muertos a látigo.

Oh, Pachacámac, y yo, a la Vida.

Así morí.

Y de tanto dolor, a siete cielos,

por sesenta soles, Oh, Pachacámac,

mujer pariendo mi hijo, le torcí los brazos.

Ella, dulce ya de tanto aborto, dijo:

“Quiebra maqui de guagua; no quiero

que sirva de mitayo a Viracochas”.

Quebré.

Y entre Curas, tam, unos pareciendo diablos, buitres, había.

Iguales. Peores que los otros de dos piernas.

Otros decían: “Hijo, amor, Cristo”.

Y ellos: “Contribución, mitayo, a mis haciendas,

a tejer dentro de Iglesia, aceite para lámpara,

cera de monumentos, huevos de ceniza,

doctrina y ciegos doctrineros.

Vihuela, india para la cocina, hijas para la casa".

Así dijeron. Obedecí.

Y después: Sebastián, Manuel, Roque, Salva,

Miguel, Antonio, Mitayos, a hierba, leña, carbón,

paja, peces, piedras, maíz, mujeres, hijas. Todo servicio.

A runa-llama tam, que en tres meses

comistes dos mil corazones de ellas.

A mujer que tam comistes

cerca de oreja de marido y de hijo,

noche a noche.

Brazos llevaron al mal.

Ojos al llanto.

Hombres al soplo de sus foetes.

Mejillas a lo duro de sus botas.

Corazón que estrujaron, pisando ante mitayo,

cuerpos de mamas, mujeres, hijas.

Sólo nosotros hemos sufrido

el mundo horrible de sus corazones.

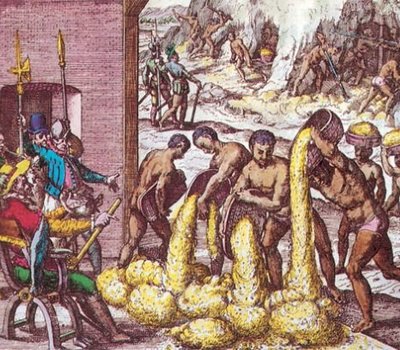

En obraje de telas, sargas, capisayos, ponchos,

yo, el desnudo, hundido en calabozos, trabajé

año cuarenta días,

con apenas puñado de maíz para el pulso

que era más delgado que el hijo que tejía.

Encerrado desde la aurora hasta el otro claror,

sin comer tejí, tejí.

Hice la tela con que vestían cuerpos los Señores

que dieron soledad de blancura a mi esqueleto,

y Día Viernes Santo amanecí encerrado,

boca abajo, sobre telar,

con vómito de sangre entre los hijos y lanzadera.

Así, entinté con mi alma, llena de costado,

la tela de las que me desnudaron.

“Porque no hemos venido

a vivir en la tierra.

Sólo venimos a soñar

Sólo venimos amar

aquí, en la Tierra”

Y a un Cristo, adrede, tam trujeron,

entre lanzas, banderas y caballos.

Y a su nombre, hiciéronme agradecer el hambre,

la sed, los azotes diarios, los servicios de Iglesia,

la muerte y la desraza de mi raza.

(Así avisa al mundo. Amigo de mi angustia.

Así, avisa. Di. Da diciendo. Dios te pague).

Y bajo ese mesmo Cristo,

negra nube de buitres de trapo vinieron. Tantos.

Cientos de casas hicieron en la Patria.

Miles de hijos. Robos de altar. Pillerías de cama.

Dejáronme en una línea de camino,

sin Sur, sin Norte, sin choza, sin… ¡dejáronme!

y, después, a batir barro, entraña de mi tierra;

a hacer cal de caleras, a trabajar en batanes,

en templos, paredes, pinturas, torres, columnas, capitales.

Y, yo, a la intemperie!

Y, después, en trapiches que tenían,

moliendo caña, me moliéronme las manos:

hermanos de trabajo bebieron mi sanguaza, Miel y sangre y llanto.

Y ellos, tantos, en propias pulperías,

¡enseñáronme el triste cielo del alcohol

y la desesperanza.

Gracias!

Oh Pachacámac, Señor del Universo!

Tú que no eres hembra ni varón:

Tú que eres Todo y eres Nada,

Óyeme, escúchame.

Como el venado herido por la sed,

te busco y sólo a ti de adoro.

Y tam, si supieras, Amigo de mi angustia,

cómo foeteaban cada día, sin falta.

“Capisayo al suelo, Calzoncillos al suelo,

tú, bocabajo, mitayo. Cuenta cada latigazo”.

Yo, iba contando: 2, 5, 9, 30, 40, 70.

Así aprendí a contar en tu castellano,

con mi dolor y mis llagas.

En seguida. Levantándome, chorreando sangre,

tenía que besar látigo y mano de verdugos.

“Dioselopagui, Amito”; así decía de terror y gratitud.

Un día en santa Iglesia de Tuntaqui,

el viejo doctrinero mostróme cuerpo en cruz

de Amo Jesucristo;

único Viracocha sin ropa, sin espuelas, sin acial.

Todito El era una sola llaga salpicada.

No había lugar ya ni para un diente de hierba

entre herida y herida.

En El cebáronse primero, luego fue en mí.

¿De qué me quejo, entonces? – No. Sólo te cuento.

Me despeñaron. Con punzón de fierro,

me punzaron todo el cuerpo.

Me trasquilaron. Hijo de ayuno y de destierro fui.

Con yescas de manguey encendidas, me pringaron.

Después de los azotes, ya aún en el suelo.

Ellos entregolpeaban sobre mí dos tizones de candela

y me cubrían con una lluvia de chispas puntiagudas,

que hacía chirriar la sangre de mis úlceras.

Así.

Entre lavadoras de platos, barrenderas, hierbateras,

a una, llamada Dulita, cayósele una escudilla de barro,

y cayósele, ay, a cien pedazos.

Y vino el mestizo Juan Ruíz, de tanto odio para nosotros

por retorcido de sangre.

A la cocina llevóle pateándole nalgas, y ella sin llorar

ni una lágrima. Pero dijo una palabra suya y nuestra: Carajú.

Y él, muy cobarde, puso en fogón una cáscara de huevo

que casi se hace blanca brasa y que apretó contra los labios.

Se abrieron en fruta de sangre; amaneció maleza.

No comió cinco días, y yo, y Joaquín Toapanta de Tubabiro,

muerta la hallamos en la acequia de los excrementos.

Y cuando en hato, allá en alturas,

moría ya de buitres o de la pura vida,

sea una vaca, una ternera o una oveja;

yo debía arrastrarle por leguas de hierbas y lodo,

hasta patio de hacienda

a mostrar el cadáver.

Y tú, señor Viracocha,

me obligaste a comprar esa carne engusanada ya.

Y como ni esos gusanos juntos

pudo pagar de golpe,

me obligaste a trabajar otro año más;

hasta que yo mismo descendí al gusano

que devora a los Amos y al Mitayo!

A Tomás Quitumbe, del propio Quito, que se fue huyendo

de terror, por esas lomas de sigses de plata y pluma,

le persiguieron; un alférez iba a la cabeza.

Y él, corre, corre gimiendo como venado.

Pero cayó, rajados ya los pies de muchos pedernales.

Cazáronle. Amarráronle el pelo a la cola de un potro alazán

y con él, al obraje de Chillos,

a través de zanjas, piedras, zarzales, lodo endurecido.

Llegando al patio, rellenáronle heridas con ají y con sal,

así los lomos, hombros, trasero, brazos, muslos.

El gemía, revolcándose de dolor: “Amo Viracocha, Amo Viracocha”.

Nadie le oyó morir.

Y a mama Susana Pumancay, de Panzaleo;

su choza entre retamas de mil mariposas ya de aleteo;

porque su marido Juan Pilataxi desapareció de bulto,

le llevaron, preñada, a todo paso, a la hacienda,

y, al cuarto de los cepos en donde le enceparon la derecha,

dejándole la izquierda sobre el palo.

Y ella, a medianoche, parió su guagua

entre agua y sangre.

Y él dio de cabeza contra la madera, de que murió

Leche de plata hubiera mamado un día, Carajú!

Minero fui, por dos años, ocho meses.

Nada de comer. Nada de amar. Nunca vida.

La bocamina fue mi cielo y mi tumba.

Yo, que usé el oro sólo para las fiestas de mi Emperador,

supe padecer con su luz

por la codicia y la crueldad de otros.

Dormimos miles de mitayos

a pura mosca, látigo, fiebres, en galpones,

custodiados con un amo que sólo daba muerte.

Pero, después de dos años, ocho meses, salí,

Salimos seiscientos mitayos,

de veinte mil que entramos.

Pero, salí. Oh, sol reventado por mi madre!

Te miré en mis ojos de cautivo.

Lloré agua de sol en punta de pestañas.

Y te miré, Oh Pachacámac, muerto

en los brazos que ahora hacen esquina

de madera y de clavos a otro Dios.

Pero salí. No reconocía ya mi Patria.

Desde la negrura volví hacia el azul.

Quitumbe de alma y sol, lloré de alegría.

Volvíamos. Nunca he vuelto solo.

Entre cuevas de Cumbre, ya en goteras de Cuenca,

de Pedro Axitimbay, mi hermano.

Vile mucho. Mucho vile, y le encontré el pecho.

Era un hueso plano. Era un espejo. Me incliné.

Me miré, pestañeando. Y me reconocí. Yo, era él mismo!

Y dije:

Oh Pachacámac, Señor del Universo!

Oh Chambo, Mulaló, Sibambe, Tomebamba;

Guangara de Don Nuño Valderrama.

Adiós. A Pachacámac, Adiós. Rinimi No te olvido!

A ti, Rodrigo Núñez de Bonilla.

Pero Martín Montanero, Alonso de Bastidas,

Sancho de la Carrera, hijo. Diego Sandoval.

Mi odio. Mi justicia.

A ti Rodrigo Darcos, dueño de tantas minas,

de tantas vidas de curicamayos.

Tus lavaderos del Río Santa Bárbara.

Minas de Ama Virgen del Rosario en Cañaribamba.

Minas del gran cerro de Malal, junto al río helado.

Minas de Zaruma; minas de Catacocha. Minas!

Gran buscador de riquezas, diablo del oro.

Chupador de sangre y lágrimas del indio!

Qué cientos de noches cuidé tus acequias, por leguas

para moler tu oro

en tu mortero de ocho martillos y tres fuelles.

Oro para ti. Oro para tus mujeres. Oro para tus reyes.

Oro para mi muerte. Oro!

Pero un día volví. Y ahora vuelvo!

Ahora soy Santiago Agag, Roque Buestende,

Mateo Camaguara, Esteban Chuquitayupe, Pablo Duchinachay,

Gregorio Guartatana, Francisco Nati-Cañar, Bartolomé Dumbay!

Y ahora, toda esta tierra es mía.

Desde Llangagua hasta Burgay;

Desde Irubí hasta el Buerán;

desde Guaslán, hasta Punsara, pasando por Biblián.

Y es mía para adentro, como mujer en la noche,

y es mía para arriba, hasta más allá del gavilán.

Vuelvo, Alzome!

Levántome después del Tercer Siglo, de entre los Muertos!

Con los muertos, vengo!

La Tumba india se retuerce con todas sus caderas,

sus mamas y sus vientres.

La Gran Tumba se enarca y se levanta

después del Tercer Siglo, de entre las lomas y los páramos,

las cumbres, los yungas, los abismos,

las minas los azufres, las campaguas.

Regreso desde los cerros, donde moríamos

a la luz del frío.

Desde los ríos, donde moríamos en cuadrillas.

Desde las minas, donde moríamos en rosarios.

Desde la Muerte, donde moríamos en grano.

Regreso.

Regresamos! ¡Pachacámac!

Yo soy Juan Atampam! Yo, tam!

Yo soy Marcos Guamán! Yo, tam!

Yo soy Roque Jadán! Yo tam!

Comaguara, soy. Gualanlema, Quilaquilago, Caxicondor,

Pumacuri, Tomayco, Chupuitaype, Guartatana, Duchinachay, Dumbay, Soy!

Somos! Seremos! Soy!...

César Dávila Andrade, “César Dávila Andrade (1919-1967)”, en Poesía viva del Ecuador (siglo XX), ed. Jorge Enrique Adoum (Quito: Editorial Grijalbo Ecuatoriana, 1990), 132-40.